Les circuits

Activités

Lieux d'intérêts

Où manger

Où dormir

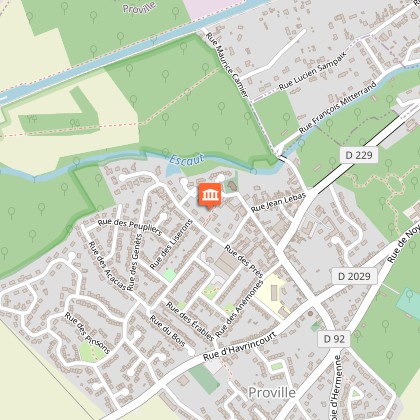

Crevecoeur-sur-l'escaut, Nord, Nord-Pas-de-Calais

Vous-êtes en charge de la destination ?Découvrez Crevecoeur-sur-l'Escaut, une charmante commune située dans la région Nord-Pas-de-Calais en France. Nichée dans le département du Nord, cette petite localité offre un mélange pittoresque de beauté naturelle et de patrimoine historique. En vous promenant le long des rives de l'Escaut, vous pourrez admirer les paysages bucoliques et profiter de la tranquillité qui y règne. Les passionnés d'...Voir plus

Se balader autour de Crevecoeur-sur-l'escaut

Voir plus de propositionsMarchez à travers les paysages naturels de Crevecoeur-sur-l'escaut.

Voir plus de propositionsQue faire à Crevecoeur-sur-l'escaut

Voir plus de propositionsDécouvrez des activités surprenantes à Crevecoeur-sur-l'escaut et réservez celles qui vous plaisent.

Voir plus de propositionsCartes IGN

2507SB - CAMBRAI BERTINCOURT

Editeur : IGN

Collection : TOP 25 ET SÉRIE BLEUE

Échelle : 1:25 000

13.90€

2607SB - LE CATEAU CAMBRÉSIS CAUDRY

Editeur : IGN

Collection : TOP 25 ET SÉRIE BLEUE

Échelle : 1:25 000

13.90€

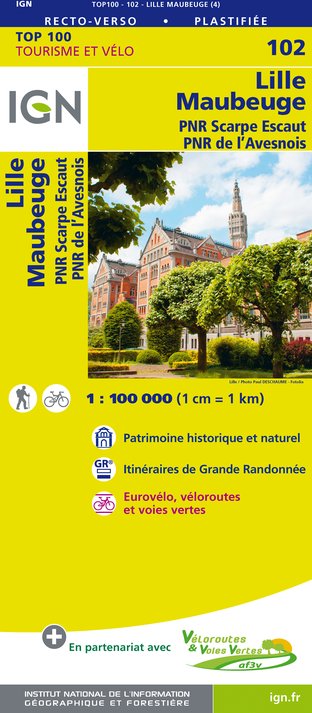

102 LILLE MAUBEUGE PNR SCARPE ESCAUT PNR DE L'AVESNOIS

Editeur : IGN

Collection : TOP 100

Échelle : 1:100 000

8.40€

D59-62 NORD PAS-DE-CALAIS

Editeur : IGN

Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN

Échelle : 1:150 000

5.90€

D60-80 OISE SOMME

Editeur : IGN

Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN

Échelle : 1:150 000

5.90€

D02-08 AISNE ARDENNES

Editeur : IGN

Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN

Échelle : 1:150 000

5.90€

NR01 HAUTS-DE-FRANCE

Editeur : IGN

Collection : CARTES RÉGIONALES IGN

Échelle : 1:250 000

6.80€

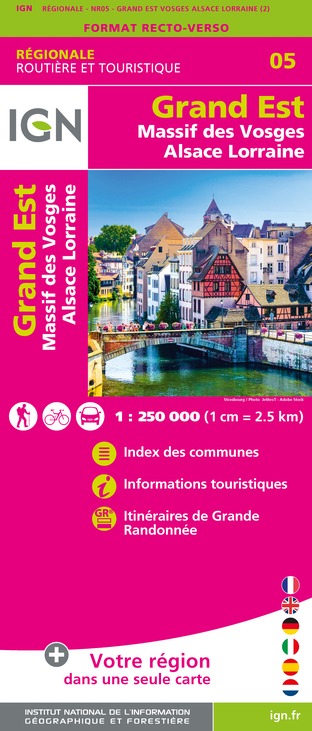

NR05 GRAND EST RECTO/VERSO MASSIF DES VOSGES ALSACE LORRAINE

Editeur : IGN

Collection : CARTES RÉGIONALES IGN

Échelle : 1:250 000

6.80€

NR04 - GRAND EST RECTO/VERSO ARDENNE CHAMPAGNE

Editeur : IGN

Collection : CARTES RÉGIONALES IGN

Échelle : 1:250 000

6.80€

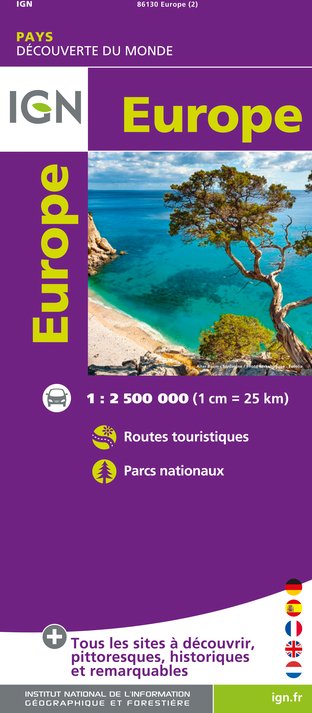

EUROPE

Editeur : IGN

Collection : DÉCOUVERTE DES PAYS DU MONDE IGN

Échelle : 1:2 500 000

7.00€

PAYS-BAS BELGIQUE LUXEMBOURG

Editeur : IGN

Collection : DÉCOUVERTE DES PAYS DU MONDE IGN

Échelle : 1:300 000

7.00€

Que visiter à Crevecoeur-sur-l'escaut

Voir plus de propositionsSavourez la gastronomie locale de Crevecoeur-sur-l'escaut.

Voir plus de propositionsOù manger à Crevecoeur-sur-l'escaut

Voir plus de propositionsLes gourmands apprécieront les restaurants de Crevecoeur-sur-l'escaut.

Voir plus de propositionsOù dormir à Crevecoeur-sur-l'escaut

Voir plus de propositionsRéservez votre séjour dans l'un des hébergements de Crevecoeur-sur-l'escaut.

Voir plus de propositions