Alerte

Alertes

Type de pratique

Vélo route

Très facile

VTC

Très facile

Camping-car

Très facile

Voiture

Très facile

Moto

Très facile

Présentation

Description

Carte

Étapes

Notes et avis

À voir autour

Le Lussacois, du plateau aux trois vallées.

Crédit : OT LUSSAC

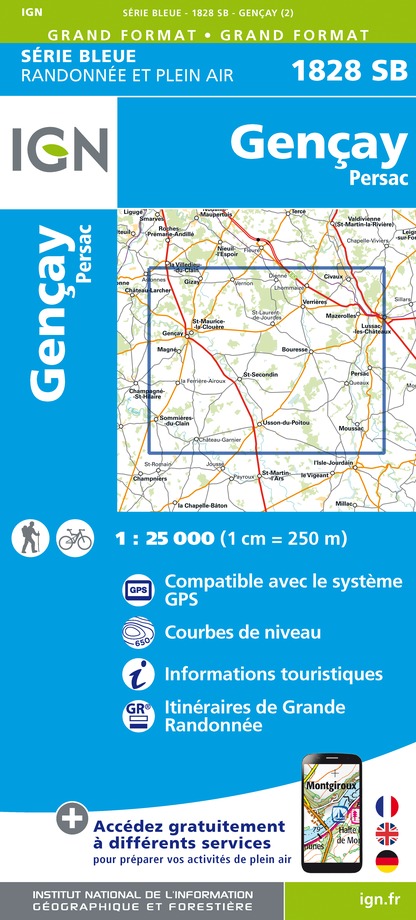

Cartes IGN

1828SB - GENÇAY PERSAC

Editeur : IGN

Collection : TOP 25 ET SÉRIE BLEUE

Échelle : 1:25 000

13.90€

1928SB - MONTMORILLON LATHUS-SAINT-RÉMY

Editeur : IGN

Collection : TOP 25 ET SÉRIE BLEUE

Échelle : 1:25 000

13.90€

139 POITIERS CHÂTELLERAULT PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA BRENNE

Editeur : IGN

Collection : TOP 100

Échelle : 1:100 000

8.40€

D79-86 DEUX-SÈVRES VIENNE

Editeur : IGN

Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN

Échelle : 1:150 000

5.90€

D23-87 CREUSE HAUTE-VIENNE

Editeur : IGN

Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN

Échelle : 1:150 000

5.90€

D16-17 CHARENTE CHARENTE-MARITIME

Editeur : IGN

Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN

Échelle : 1:150 000

5.90€

NR07 PAYS DE LA LOIRE

Editeur : IGN

Collection : CARTES RÉGIONALES IGN

Échelle : 1:250 000

6.80€

NR08 CENTRE-VAL DE LOIRE

Editeur : IGN

Collection : CARTES RÉGIONALES IGN

Échelle : 1:250 000

6.80€

801 FRANCE NORD OUEST

Editeur : IGN

Collection : CARTES NATIONALES IGN

Échelle : 1:320 000

6.10€

EUROPE

Editeur : IGN

Collection : DÉCOUVERTE DES PAYS DU MONDE IGN

Échelle : 1:2 500 000

7.00€

Description

Ce circuit vous emménera entre nature et patrimoine découvrir ce territoire au sud est de la Vienne. Ce circuit vous est proposé par l'office de tourisme de Lussac les Châteaux : www.tourisme-lussac-les-chateaux.fr

Département de la Vienne -Poitou Charentes -centre ouest de la France

Informations techniques

Vélo route

Difficulté

Très facile

Dist.

36 km

Type de pratique

Vélo route

Très facile

VTC

Très facile

Camping-car

Très facile

Voiture

Très facile

Moto

Très facile

Afficher plus d'informations

Profil altimétrique

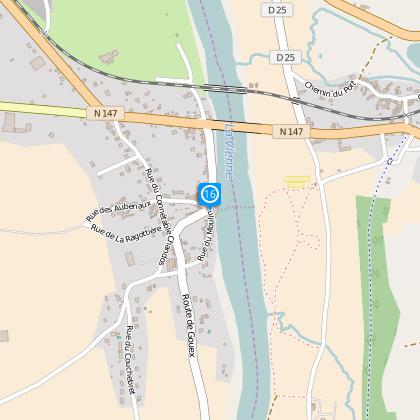

Point de départ

86320

Lussac-les-Châteaux

Lat : 46.40242Lng : 0.7247

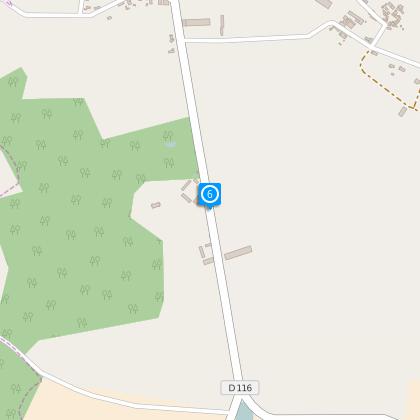

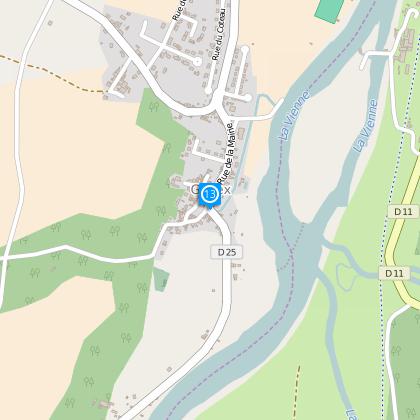

Étapes

Auteur de la donnée

proposé par

Office de tourisme Sud Vienne Poitou

2 place du maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON France

Notes et avis

À voir autour